華々しくデビューしたかのようにみえた7Payですが、ID、Passwordの不正により乗っ取りが相次ぎ、トラブルが起きています。

QRコード決済は便利・・・という反面、IDとPasswordが盗まれれば、あっさりと第三者に使われることになるというのがはっきりしたかたちで出てきました。

今朝のNHKニュースでやっていたのは、一分間で三回三万円の入金があり、その直後に九万円を使われていたものでした。

これでわかるのは「登録しているクレジットカードで勝手に決済される」ということがわかったわけで、つまりはその他のECサイトなどで「前と同じ決済」とか「登録しているクレジットカードで決済」というのが危険であるのがわかります。

◇

そもそもQRコード決済の危険性なんてのはわかっていました。

ECサイトも同じで、クレジットカードや銀行振り込み先の登録などをしていると、IDとPasswordが盗まれれば第三者に簡単に入金~決済まで悪用されるわけです。

ただECサイトと異なるのは物品を届ける先を指定する必要がないわけで、店頭で決済ができるわけですから不正が発覚したときには、その人は目の前にはいないわけです。

ECサイトの場合は発注先が明確になっているわけですから、追跡もできなくはないわけですから当然悪用する人はQRコード決済を狙ってくるわけです。

◇

そのため私は基本的にQR決済を使っていません。

PayPayは提携先の問題があるので問題外ですし、Line Payはセキュリティの問題が高いと考えている(国境のこともありですね)ため、どちらも採用することはありませんが、私が通常利用しているキャッシュレス決済は「Mobile suica」となります。

suicaをはじめとする交通系ICカードは、Felicaを使用していますのでICの認証が必要になります。

つまりはカードそのものの認証が必要となるため、QRコードのようにIDとPasswordだけの運用にはなっていません。

またMobileの場合はSIMとの認証があったりと、セキュリティのための対策を勝手に二つほど追加してくれています。

少なくともQRコードよりも三段階以上の認証手段があるため、セキュリティ上安全度が増すというわけです。

◇

言っておきますが、今回は7Payで起きただけのことだけであって、他のQRコード決済も同様だと考えた方がいいでしょう。

基本的に仕組みは変わらないわけですから、IDとPasswordのみの認証などなんとでもなるというのが技術者側からの意見です。

まあ、それを言ってしまえばFelicaだってなんとかなるわけですが、しかしQRコードに比較すれば安全度は格段に増します。

それにしても7&iホールディングスは決定的なミスを、大々的に行ったキャンペーンのなかでやらかしてしまったのですから、今後のリカバリがたいへんだと思います。

しかし、それ以前にコンビニ各社のQRコード対応がひどすぎます。

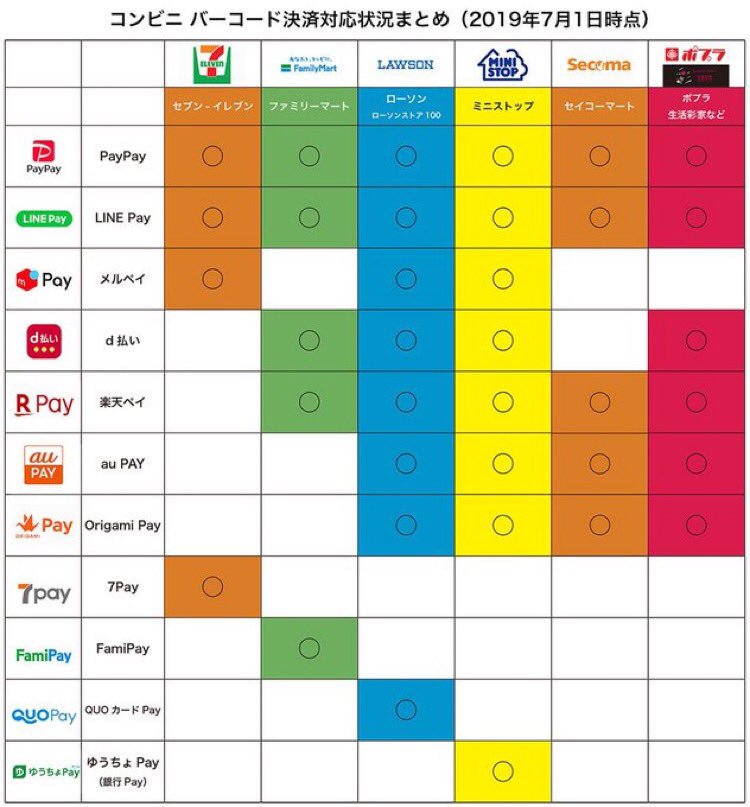

間違いなく「一般ユーザー」であればPayPayかLine Payを選択するのは当たり前です。

Twitterで流れてきた画像を添付します。

これでは先に言ったとおりの決済手段しか選択肢はないと感じますよね。

日本の流通系なら楽天Payってところでしょうか。

コンビニ各社がバラバラにやっていたら当たり前にこうなるわけで、どこかと提携したり一緒に開発すれば少なくとも日本市場は席捲できたであろうに独自開発ってのがはっきり言ってイタイわけです。

少なくとも7&iは今後そういう方向を考えなければケチが付いたサービスなど、余計なキャンペーンにひかれる客しかきませんよと提案しておきます。

それにしても今回の件はお粗末すぎます。

あ・・・

ECサイトでクレジットカードを登録している人は、できれば外した方がいいですよ。